Содержание страницы

«Войну издали не снимешь, войну можно снимать только вблизи»

Константин СИМОНОВ

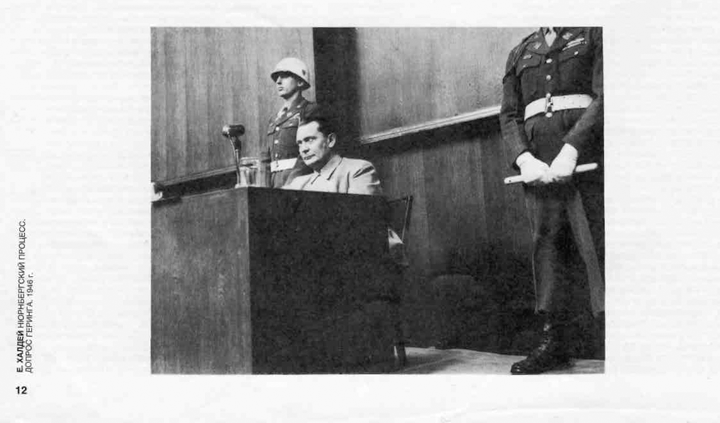

ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ

Двадцать второго июня сорок первого года я сделал снимок, который назвал «День войны первый». Это было на улице 25 октября, теперь Никольской, возле Фотохроники ТАСС, в 12 часов дня, когда люди собрались, чтобы слушать сообщение по радио о начале войны. Репродуктор был на крыше Фотохроники. А через шесть дней я уже отправился на фронт, на Мурманское направление, Северный флот. Написал перед отъездом своему начальнику заявление с просьбой выдать мне 100 метров пленки. Он сказал: «Зачем тебе 100 метров пленки, через две недели война кончится нашей победой…» Дали мне только 60 метров. Но репортаж мой длился более четырех лет, потому что закончился он не Днем Победы, не Потсдамской конференцией и даже не Парадом Победы, а Нюрнбергским процессом, который и поставил точку на второй мировой войне. Впрочем, еще была война с Японией, где я тоже снимал. К счастью, она была недолгой. Расскажу о моей работе на Нюрнбергском процессе. Прежде всего надо было снять весь зал, чтобы были видны все — и судьи, и обвинители, и защитники, и, разумеется, подсудимые — главные военные преступники. Среди последних первым номером шел Геринг, с ним у меня и получилась загвоздка.

Перемещаться по залу во время заседаний суда я не мог, а с точки, откуда можно было сделать кадр, Геринг «не получался» — его закрывал своей фигурой дюжий охранник — американец. Что было делать? При строгостях, царивших на процессе, охранникам тоже отводились свои места, постоянные, всегда одни и те же. Вот на этом я и сыграл. Мне надо было без видимого нарушения порядка передвинуть этого охранника метра на полтора в сторону. Вступив с ним в «преступную связь», я уговорил его незаметно отодвинуться в точно договоренное время — ровно в полдень. Мы сверили часы, согласовали «гонорар» — две бутылки виски, я установил камеру на штатив — это был «Спидграфик», тяжелый, широкоформатный аппарат (кстати, подаренный мне Робертом Капой), навел на резкость и стал ждать. Вижу, мой «союзник» незаметно посмотрел на часы, потом убедился, что я на месте и точно в назначенное время начал медленно, неприметно для всех, смещаться в сторону. Когда Геринг открылся, я нажал на спуск, перевернул кассету, сделал еще кадр и показал американцу большой палец — о’кей, мол.

Геринг интересовал меня и еще по одной причине. Там, на процессе, в одной из комнат Дворца правосудия работал личный фотограф Гитлера Герман Гоффманн — разбирал свой архив, правда, под надзором охраны, его фотографии были нужны на процессе. Так вот, этот Гоффманн дал мне снимок, на котором был изображен Геринг, сидящий в высоком, мягком кресле — сытый, огромный, самодовольный, в мундире при орденах, а рядом на задних лапах, как собака, стояла львица и лизала ему лицо. И мне захотелось показать, какая расплата ждет зарвавшихся авантюристов. Решил снять его во время допроса. Но место, на котором сидели допрашиваемые, было от меня так далеко, что это казалось совершенно неосуществимым. И тут я опять прибег «к сговору» с официальным лицом. Совсем рядом с этой «трибуной» находилось место секретаря Главного советского судьи, и я его уговорил не приходить после обеда в зал — именно тогда должен был быть продолжен допрос Геринга. Я пришел пораньше, сел на его кресло, установил «Спидграфик» на полу под ногами, объектив поставил широкоугольный — иначе ничего не вмещалось, да и резкость надежнее, я же во время заседания должен был сидеть тише мыши и камерой не манипулировать. Когда начался допрос, выждав нужный момент — подловив соответствующее выражение лица, я сделал один-единственный кадр…

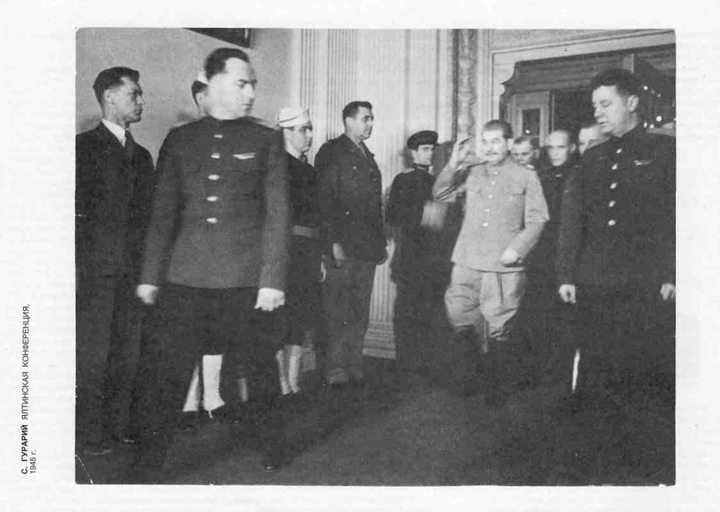

САМАРИЙ ГУРАРИЙ

С первых же дней войны я, тогда фотокорреспондент «Известий», был прикомандирован к Ставке Верховного главнокомандующего, поэтому побывал на всех фронтах, снимал ноябрьский парад на Красной площади, первый залп «катюш» под Москвой, Сталинград, бои за Украину и Белоруссию, поверженный Берлин… Одним из самых запомнившихся событий для меня стала Крымская конференция. В конце января 1945 года меня срочно вызвали с фронта в редакцию и приказали самым тщательным образом подготовиться к ответственнейшей съемке, причем быть в штатской одежде. Это последнее требование оказалось выполнить наиболее трудно: никакой штатской одежды у меня в ту пору не было, так что пришлось раздобывать. Через несколько дней в указанное время прибываю на Курский вокзал, все тонет во тьме— светомаскировка тогда еще соблюдалась. Все было «спец» — спецзадание, спецэшелон, спецвагон для кинофотогруппы.

Съемочной группой командовал Сергей Герасимов, известный кинорежиссер. Меня предупредили, что я единственный советский фоторепортер, которому доверено представлять всю прессу страны. Приехали мы в Ялту, где на конференции главам трех союзных держав предстояло обсудить завершающий этап войны против гитлеровской Германии и послевоенное устройство мира. Город был настолько безлюден, что создавалось впечатление, будто оттуда выселили всех жителей. Начали прибывать союзники. Особенно поразил меня Рузвельт. Когда на аэродроме приземлился его самолет, американского президента опустили на специальном лифте — он сидел в инвалидном кресле-коляске. В пенсне, черной накидке он показался мне очень походим на Чехова. Весь его облик говорил о недюжинном внутреннем мире и… болезни.

Полной противоположностью, во всяком случае внешне, являлся Черчилль— насупленный, с неизменной огромной сигарой в зубах — он с ней и из самолета вышел. Чувствовалось, что это очень волевой и своенравный человек. Со Сталиным они держали себя почтительно, и, казалось, что они его не только уважали, но и побаивались — вероятно, так оно и было.

В один из дней мы должны были снимать Большую тройку в Ливадийском дворце, где шли переговоры. У меня с собой были две «Лейки», заряженные «Кодаком». Объектив — широкоугольник, 35 мм. Пока члены делегаций прохаживались и беседовали, я снимал жанровые кадры, и в одной камере пленка почти подошла к концу. Взялся за вторую. Главы трех великих держав уселись в кресла специально для фотографирования. Я сделал этот кадр, естественно, с несколькими дублями и помчался проявлять в отведенный для нас дом. Там непременно дежурил чекист. Открываю камеру и с ужасом вижу, что не перемотал пленку обратно в кассету— боже мой, я же ее засветил! Крышку захлопнул и, ни жив, ни мертв, стал проявлять. Что я пережил за эти десять минут, передать трудно — что там осталось на этой пленке? От этого, в буквальном смысле, зависела моя жизнь, ведь все фотографии просматривал лично Сталин и отбирал, какие куда дать. Чекист спрашивает: «Ты что это, Самарий, такой бледный?» Устал, говорю, просто, а у самого в голове одна мысль, что меня ждет, если этот главный кадр засвечен?

Выхватываю из бачка еще не промытую пленку и вижу — есть!!! Вот он этот снимок, спасся, и меня спас! А через два кадра от него пошла засветка. Пощадила меня судьба… Страх перед Сталиным был такой, что все на цыпочках ходили, а из кабинета задом пятились. У меня в его присутствии разум попросту выключался, и спасал меня только профессиональный автоматизм. Это теперь легко говорить о нем все, что угодно, а тогда… Нет, это не был, так сказать, голый страх, тут примешивались еще и другие чувства — уважения, любви, даже благоговения, и что-то еще трудно улавливаемое. Все надо рассматривать с позиций своего времени. А мой снимок тройки, из-за которого я столько пережил, в «Известиях» тогда напечатан не был, вместо него на первой полосе почему-то стоял скучный снимок Н. Власика — генерала, начальника сталинской охраны. Видимо, так распорядился сам «хозяин». Мой снимок появился в «Правде», но с замазанным фоном… Потом был конец войны, Парад Победы, Потсдамская конференция, но это уже «другая глава»…

АНАТОЛИЙ МОРОЗОВ

Хочу рассказать о двух фронтовых встречах, результатами которых стали одни из лучших моих военных фотографий, потому что в ту пору фотоаппарат был всегда со мной и самые острые, самые глубокие переживания тут же фиксировались на пленку. Впрочем, иначе и не бывает, если ты знаешь и любишь свое дело…

Снимок называется «Их было пятеро». Вот его история. Осенью сорок третьего года я, фотокорреспондент фронтовой газеты «На разгром врага» пробирался по лесной тропинке к переднему краю нашей обороны. Вдруг неожиданно среди деревьев появились четыре солдата, которые несли на плащ-палатке своего товарища, убитого в стычке с гитлеровцами. Их лица были сосредоточенны и суровы, они даже не заметили, что их фотографирует какой-то офицер. Устало переставляя ноги, они медленно удалялись и скрылись за соснами. Мне удалось сделать только два кадра. Времена были непростые, и снимок в газете не появился…

Прошло много-много лет, и после опубликования снимка в «Правде» я получил письмо от матери, чей сын не вернулся с войны; один из разведчиков — а это были именно они — показался ей похожим на ее сына. Но, к сожалению, я не мог ей назвать ни имени, ни фамилии бойца. Потом, спустя немало лет, пришло еще одно письмо, оно было от солдата — Григория Семеновича Запорожцева. Он сообщил фамилии своих боевых друзей, поведал, что несли они своего командира, погибшего в разведке, откуда они его и вынесли, чтобы похоронить с почестями, как это и должно быть. Рассказал он о подвигах своих друзей, о своей судьбе — форсировал Эльбу, штурмовал Берлин, три раза был ранен. После войны окончил университет, стал преподавателем высшей математики. Вот так… Другая встреча нашла свое отражение в одном из последних снимков, сделанных мной на войне. К вечеру 2 мая 1945 года, когда в Берлине прекратили сопротивление последние гитлеровские фанатики, я ходил вокруг рейхстага в поисках интересного сюжета. И вижу — к рейхстагу медленно идет солдат. Вид у него ужасно усталый и очень уж типичный для измотанных последними жестокими боями воинов — на груди автомат ППШ, за спиной «сидор» — так тогда называли вещмешки, котелок, видавший виды, на ногах тяжелые ботинки с обмотками, измятая шинель. Ясно, что он совсем недавно вышел из боя.

Словом, солдат как солдат, я видел тысячи таких и в обороне, и в наступлении. И именно своей типичностью он привлек мое внимание. Солдат остановился и долго-долго смотрел на прокопченный, исщербленный пулями и снарядами рейхстаг, просто стоял и смотрел. И мне сразу представилось, сколько фронтовых верст прошел с боями этот человек и что он чувствует в этот момент. В нем для меня сосредоточилась вся наша армия, фигура его вырастала в исторический символ, что еще больше усиливалось тем, что и рядом и вокруг не было ни одного человека… И я снял его со спины не случайно, мне не нужно было видеть его лица — сама его фигура олицетворяла собой весь наш народ, измотанный войной, обносившийся, неимоверно уставший, но не утерявший своей богатырской силы и высокого духа. А война еще не кончилась, еще яростно сопротивлялись недобитые немецкие части. Удалось ли моему солдату уцелеть в эту неделю, в конце которой я, в ту пору фотокорреспондент «Фронтовой иллюстрации», снял заключительный кадр нашей четырехлетней эпопеи — фельдмаршал Кейтель с лицом в багровых пятнах, трясущейся рукой подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии…

ОЛЬГА ЛАНДЕР

Очень сложно классифицировать по степени важности или остроты то, что происходит с тобой на войне, потому что каждый момент является для тебя главным именно тогда, когда событие у тебя перед глазами. Недаром же говорят, что для каждого солдата эпицентр войны в его окопе… Но сейчас, по прошествии времени, я бы выделила из сотен эпизодов, свидетелем и участником которых была, два наиболее для меня значительных. Первый случай произошел на Украине. Где-то у самой передовой я, пристроившись за каким-то блиндажом, снимала солдат, отличившихся во вчерашнем бою, — такие портреты мы давали в нашей газете «Советский воин» 3-го Украинского фронта практически в каждом номере. Вдруг налетели фашистские самолеты, чего я, занятая своей работой, даже и не заметила, но команду «Всем в укрытие», к счастью, услыхала. Пулей влетела в блиндаж, это было так стремительно, что даже не почувствовала, что с меня слетела пилотка.

Плюхнулась в угол, только успев заметить, что в противоположном углу сидит за телефоном связист и еще какие-то солдаты, и тут раздался страшный грохот — прямо в блиндаж угодила бомба. В себя пришла, только почувствовав, что меня откапывают. Когда меня вытащили, то я узнала, что никого больше в живых из этого блиндажа не осталось… Немного отдышавшись, стала искать свою пилотку и, как это ни удивительно, нашла, правда, она оказалась разорванной осколком бомбы. Чинить ее я не стала, сохранила на память о том дне… Другое событие было в Венгрии. Произошло оно в самый канун 1945 года, точнее — 31 декабря. Я спешила в свою редакцию с задания — в тот день снимала на другом берегу Дуная, но знала, что намечена торжественная встреча Нового года, и потому хотела еще успеть проявить пленки и напечатать снимки в очередной номер. Вдруг вижу, навстречу мне все бегут. Кричат: «Поворачивай назад, немцы наступают!»

Это мне показалось просто какой-то дикостью — мы к этому времени уже привыкли только сами наступать. Ну, я им и отвечаю: «Как бы не так, уж до редакции как-нибудь доберусь». И добралась, только там уже почти никого не было. Эх, пропал такой стол! Да и компания-то подобралась отличная — приехали корреспонденты «Правды» Куприн и Акульшин, фоторепортер ТАСС Женя Халдей, другие коллеги… Пришлось отступить, правда, ненадолго, потом наш фронт снова рванулся вперед. Под Будапештом это было, и после тяжелых боев наши, сломив сопротивление противника, вошли в Австрию и встретили День Победы в самой Вене… За годы войны мной сделаны тысячи кадров, но из них я люблю больше всего не боевые эпизоды, а очень спокойный снимок — широкая панорама, где много-много солдат слушают концерт бригады украинских артистов, приехавших на наш фронт. Сосредоточенны просветленные лица бойцов, еще не остывших от недавнего боя. Может, потому этот снимок так мне дорог, что в нем было что-то от уже почти забытой мирной жизни, о возвращении к которой мы тогда все так мечтали…

АЛЕКСАНДР СТАНОВОВ

Начинал я войну помкомвзода в стрелковой роте и уже тогда был контужен. Потом стал фотокорреспондентом газеты 5-й армии «Уничтожим врага». Дело в том, что когда я служил действительную в Пролетарской дивизии, то уже поработал в редакции дивизионной газеты. Так что кое-какой опыт у меня имелся. Должность фотокорреспондента — капитанская, а я был сержантом, что мне только помогало, так как солдатам я все же был ближе, легко входил с ними в контакт. Самым волнующим, пожалуй, для меня был день, когда мы вышли на нашу государственную границу. Произошло это у реки Шешупа.

Сначала мы ползли, потом перебежками, и вот она, граница. Заранее был приготовлен флаг, который здесь и водрузили. Но кроме этого, так сказать, «официального» символа, каждый солдат хотел оставить и свою собственную мету на этой святой черте. Многие запасли кто что мог — какой-нибудь кусочек красной материи, и их тут прицепили — это вроде бы как потом воины оставляли свои автографы на стенах рейхстага. Было это 17 августа 1944 года. Ну, я это все поснимал и поехал в редакцию, снимки тут же пошли в газету. В это время подтянулся второй эшелон с хозвзводом, в котором были пожилые солдаты. Они тоже свою лепту внесли — сделали пограничный столб, полосатый, по всей форме, правда, немного больше стандартного. Привезли его на лошадке и врыли на линии границы… Там мы простояли до 16 октября — готовились к дальнейшему наступлению. И вот начали переходить границу Восточной Пруссии. А там стоял немецкий погранстолб, на котором красовалась табличка с надписью «Ахтунг! Рейхсгренце!» — «Внимание! Граница империи!» И все старались переходить границу именно у этого столба, хотя можно было и в трех, и в пяти шагах, но всем хотелось непременно здесь. Один солдат в сердцах навернул по этой «вывеске» прикладом, и «империя» перевернулась «кверху ногами»…

И покатился поток наших войск дальше. Взяли Кенигсберг, потом Инстебург, где я впервые встретился с поэтом Александром Твардовским — он был в чине подполковника. И вот я смотрю, тащит он здоровенный ящик. Эге, думаю, никак поэты тоже трофеями интересуются… И ошибся. Ящик этот был со спичками, а их у нас не то что дефицит, а попросту не найдешь — прикуривали от «катюши» — кремень, кресало и фитиль. Так вот, Твардовский оделял всех встречных солдат и офицеров коробком спичек и радовался при этом как дитя. Потом сел на краю дороги и стал что-то записывать. Может быть, это у него рождались очередные строки «Теркина»?

Потом мы с ним встретились на одном фольварке — это вроде имения, по-нашему. Там оказалась мать с двумя ребятишками — обычно все уходили, геббельсовская пропаганда внушила им, что их будут грабить, убивать и насиловать, висели плакаты с устрашающими изображениями «диких русских». А эта семья осталась. Мы им дали хлеба, они взяли его с опаской, но потом успокоились и с жадностью начали есть… Не тогда ли пришла мне в голову мысль — иллюстрировать «Василия Теркина» военными фотографиями? Но осуществить это удалось только много лет спустя — к 45-летию Победы в издательстве «Молодая гвардия» была выпущена подарочная книга, в которую вошло около двухсот моих фронтовых снимков. И что особенно радовало, так это то, что в начале книги стояла моя любимая фотография — солдат пьет воду из каски. Сделана она в последний день войны — я увидел бойца, видимо, связиста, у него была рация, он жадно пил воду именно из каски, и с подбородка стекали капли. Напился, оторвался от каски и сказал как-то очень звучно и внушительно: «Все!!!»

К 50летию Победы в Смоленске будет поставлен памятник — одновременно и Александру Твардовскому, и Василию Теркину, то ли первому со вторым, то ли второму с первым — их уже не отделить одного от другого. Вот и сидят они рядышком, отлитые из бронзы, два воина и два поэта, ведь Теркин, каким он выведен в поэме, тоже натура поэтическая… А создан памятник на деньги, собранные смолянами, решившими увековечить память двух своих великих земляков…

МИХАИЛ САВИН

Осенью сорок первого года редакция газеты Западного фронта «Красноармейская правда», где я служил фотокорреспондентом, была расквартирована в помещении издательства газеты «Гудок», в Москве. Отсюда мы и отправлялись на задания, потому что линия фронта находилась всего лишь в трех десятках километров от города. Состав редакции был очень сильный — писатели Алексей Сурков, Александр Твардовский, Вадим Кожевников. Заходили к нам на огонек Константин Симонов, композитор Милютин, вообще множество интересных людей. Однажды пришел композитор Константин Листов, автор знаменитой «Тачанки», нашел Суркова и говорит: «Дай мне, Алеша, какие-нибудь стихи для песни». А тот отвечает, что вроде ничего подходящего нет, вот разве только это — и дает ему стихотворение «Письмо жене». Листов посмотрел, сказал, что это, пожалуй, подойдет, и ушел. Через несколько дней приходит и говорит: «Написал музыку, только вот инструмента нет».

И тут он увидал мою гитару… Я и запел под собственный аккомпанемент: «Вьется в тесной печурке огонь…» Словом, состоялось первое исполнение этой песни. А на следующий день я опять отправился на передовую и понес эту песню солдатам, в боевые порядки, как тогда говорили. Ну, дальнейшую судьбу «Землянки» объяснять не надо. Кончилась война, прошло много-много лет, и в связи с каким-то юбилеем Суркова готовилась телевизионная передача. Авторы ее решили, что в ней обязательно должна звучать «Землянка». Нашли хорошего тенора, кажется, оперного артиста, записали его, потом показали Суркову, а тот и говорит: «Нет, это не годится, тут должен быть простой солдатский голос и бесхитростное исполнение — пусть Миша споет…» Приезжает он ко мне вместе с Костей Симоновым и приказывает: «Бери гитару и поехали на телевидение». Привезли меня в Останкино, режиссер послушал и говорит: «Вот это то, что надо!» Так вот я спел «Землянку» уже на всю страну. Авторы ее решили, что в ней обязательно должна звучать «Землянка».

Нашли хорошего тенора, кажется, оперного артиста, записали его, потом показали Суркову, а тот и говорит: «Нет, это не годится, тут должен быть простой солдатский голос и бесхитростное исполнение — пусть Миша споет…» Приезжает он ко мне вместе с Костей Симоновым и приказывает: «Бери гитару и поехали на телевидение». Привезли меня в Останкино, режиссер послушал и говорит: «Вот это то, что надо!» Так вот я спел «Землянку» уже на всю страну. Одна из моих любимых фотографий, если можно так сказать о снимке трагическом, — кошка на пепелище. Это было летом 1943 года в период ожесточенных боев на Курской дуге. Я приехал в город Жиздру, где еще шли бои. Вижу — в земле какая-то дырка и там огонечек светится. Пролез туда, а там связист — кричит в телефон позывные. Спрашиваю, можно присесть? Садись, говорит, перекуси, тут вот у меня конина вареная… Просидел я у него до утра, а как рассвело, пошел по городу. Со мной за компанию увязался какой-то дед, а может, это я с ним? Город, по-существу, весь уничтожен, он мне только показывает — вот тут была школа, тут райком… И вдруг я слышу мяуканье, огляделся и увидел котенка, сидящего на обгорелой балке, — наверное, это был дом, где этот котенок прежде обитал. Кошки ведь, как правило, своего дома не покидают. Я его успел сфотографировать, а потом взял на руки и тут заметил, что у него не только ухо прострелено, но и одна лапка. Бог ты мой! Вот горе-то… А помочь ему ничем не мог — в вещмешке у меня было пусто, котенка и того накормить нечем. Вот такие были времена. Потом уж я понял, что фотография эта — символ человеческого горя, полного разорения жизни. Кошка — это олицетворение покоя и уюта, домовитости. Война оставила людей без дома, без родных, а за снимком этим видятся тысячи сел и городов, через которые мы прошли за войну, и пепелища были главными деталями пейзажа…

МАРК МАРКОВ-ГРИНБЕРГ

На фронт я попал не фотокорреспондентом, а связистом — в военкомате почему-то зачеркнули мою военно-учетную специальность — фотокорреспондент — и сказали: «Пойдешь связистом». А я ведь репортером был еще в финскую войну… Попали под Орел, рыли окопы, землянки, и в первый бой я пошел с катушкой телефониста и с «ФЭДом», который выпросил в ТАССе. Он тоже был великолепным оружием — как и наши винтовки, и автоматы не боялся ни сырости, ни песка, проработал у меня безотказно до конца войны. Ну, когда меня перевели в армейскую газету «Слово бойца», я получил возможность «разглядеть» войну отчетливо, в деталях. Война имеет страшное лицо, но пока я сам был в бою, то ничего не видел — бежим, кричим «ура!», причем это «ура» сливается в один общий звук…

Однажды, в 1944 году, вместе с моим ближайшим фронтовым другом и коллегой Глебом Спиридоновым отправились, как обычно, на передний край, который проходил через лес. Вдруг слышим звук танкового мотора — это возвращалась из боя наша самоходка. В ней живым оставался только один водитель — весь расчет погиб. Выглядела эта самоходка жутко — оказывается, они ворвались в расположение немцев и перемололи там все и всех гусеницами. Просто кошмарное зрелище… Когда машина остановилась, водителя пришлось из нее вытаскивать — он был контужен и в шоке от того ужаса, что только что пережил. В сущности, мальчишка, ему лет 19— 20 было. Дали ему передохнуть, я его сфотографировал прямо у гусеницы, стали спрашивать, а он говорить не может, но слышать вроде бы слышит. Глеб ему вопросы задавал «в письменном виде», а тот письменно отвечал. Наверно он потом от контузии отошел, а войны еще оставалось на несколько месяцев…

Где-то под Новозыбковом я приехал в часть штурмовой авиации — она прикрывала нашу дивизию. Командир полка мне говорит: «Подожди, у меня ушел в свободный полет штурмовик, один из лучших моих летчиков, и его до сих пор нет…» Наконец, он прилетел и докладывает, что обнаружил немецкий бронепоезд и завалил его под откос. Но в этом бою он потерял своего стрелка — радиста. Механики его тело вытащили из кабины, он был убит осколком зенитного снаряда. Разгром бронепоезда был для полка большой победой, но, увы, не подтвержденной фотоконтролем — на самолете не стояло аэрофотоаппарата. Летчик говорит: «Заправьте машину горючим, фотоаппаратом и стрелком, я полечу снова и все там сфотографирую». Фраза, прямо сказать, жутковатая, но тогда звучала вполне обыденно. И улетел. Вернулся уже почти в темноте и сел бесшумно — горючее у него кончилось, еле дотянул…

Ну и, конечно, памятным стал для меня День Победы. Был он и радостным, и трагическим. Рано утром 9 мая прекратился огонь, и мы узнали, что Германия капитулировала. Я снимал, как немецкие командиры сдавали свои части, подписывали, так сказать, акты капитуляции на «низком уровне». Не жалея пленки, делал кадр за кадром — уже как бы для истории — вот они, поверженные солдаты «тысячелетнего рейха». И тут мне сообщили, что неподалеку обнаружен фашистский лагерь смерти Штутгофф. Приехали туда, и нам открылось страшное зрелище — многорядная колючая проволока, по которой пропускалось высокое напряжение, бараки, кремационные печи, люди, замученные и еще живые, ну, в общем, все то, что теперь всем уже известно, а тогда мы это увидели впервые и были просто потрясены. Я снял там кадры, которые нельзя смотреть без содрогания. Вот таким он был для меня День Победы…

ВСЕВОЛОД ТАРАСЕВИЧ

На войне, как и вообще в жизни, никогда не знаешь, как тобой распорядится судьба. Об этом свидетельствуют два вроде бы и не связанных между собой эпизода. В 1942 году никаких заметных побед мы, как известно, не одерживали ни на земле, ни в воздухе, и меня очень раздражали снимки, публикуемые в газете «Сталинский сокол» и созданные в основном с помощью ножниц. Создавалось впечатление, что мы просто крошим немецкую авиацию. И мне захотелось сделать фотографии, правдиво показывающие нелегкую боевую работу нашей авиации. С этой целью я прибыл в полк пикирующих бомбардировщиков резерва главного командования. Четырежды летал с ними на бомбежки, меняя каждый раз машины, чтобы было другое место в строю. Но у меня никак не получался снимок отрыва бомб, который я считал совершенно необходимым. Сделать его оказалось неимоверно трудно, нужно было высунуться под брюхо машины — поистине «смертельный трюк». И вот в последнем полете мне наконец-то повезло, да и другие кадры вышли на славу.

Прилетев, я, предвкушая сенсационную публикацию, кинулся проявлять пленку. Заложил в бачок, как обычно, сразу две… Когда после фиксажа переложил их в воду, то с ужасом увидел, что пленки слиплись. Это повергло меня в такую депрессию, что я неделю валялся на нарах в землянке… Однако надо и жить, и продолжать свою работу тассовского фотокорреспондента. И я, выйдя на божий свет, включился в общие дела, первым из которых в тот день был ритуал проводов на боевое задание — тут выходили все, кто обслуживал аэродром невзирая на должность и специальность. Происходило это не одномоментно, потому что самолеты же взлетают не одновременно, и первая группа ходит по кругу, ожидая, пока к ней не пристроятся все остальные. Так происходило и на сей раз — машины кружились над аэродромом, стоял мощный гул моторов… И вдруг этот гул приобрел иную тональность.

А надо сказать, что наши уши уже были натренированы, и мы сразу поняли — гудят немецкие бомбардировщики Ю-88, «Юнкерсы». Это был массированный налет — завыли бомбы, загремели разрывы. Все кинулись в лес, окаймляющий аэродром, ищя там защиты, а я наоборот — на летное поле, сообразив, что именно по лесу и начнут бить: по его краю находились стоянки самолетов. К счастью, самолеты улетели, и бомбить там было нечего. Но бомбы посыпались на летное поле, и не потому, что немцы сумели правильно оценить ситуацию— они просто элементарно промахнулись. Я буквально вжался в землю, вокруг свистели осколки—они били осколочными бомбами, зная, что аэродром полевой, стационарных строений не имеет и фугаски наносили бы меньший урон нашим самолетам, будь они «дома». Когда немцы улетели, над летным полем еще долго клубилась пыль, из которой я выскочил к изумлению «населения» живым и невредимым, только шинель и шапка пострадали — их нещадно посекло мельчайшими осколками.

ЮРИЙ ЧЕРНЫШЕВ

Сталинградскую эпопею я прошел всю — от первого до последнего дня фотокорреспондентом газеты легендарной 62-й армии в звании рядового, хотя должность моя и была офицерская. В Сталинград мы прибыли весной сорок второго, когда бои шли еще где-то в Донских степях, и тут все было спокойно, будто и войны нет. А потом начался ад. Немцы обрушили в конце августа на город тысячи тонн авиационных бомб. Зрелище было страшное — все рушилось и пылало. В тот день я пошел в редакцию областной газеты — разжиться у них пленкой и химикатами. Тут в крышу ударила бомба, и мы все побежали в подвал, потом еще одна бомба, и в подвале погас свет. Мы выскочили оттуда и побежали по улице.

Там творился кошмар — люди метались, здания горели… Пришлось еще прятаться, потом бомбежка затихла — у немцев был обед! Я побежал в свою редакцию, она находилась в стороне от центра, и тут увидел такое, что застыл на месте потрясенный — бомбой срезало переднюю часть дома, просто исчез весь фасад, и обнажились комнаты без передней стены, ну как сцена в театре, только тут шел какой-то жуткий нечеловеческий спектакль. В одной из комнат третьего этажа сидела совершенно седая женщина, хотя совсем не старая, она облокотилась на колени и смотрела в пространство как загипнотизированная, я не понимал, что с ней, вероятно, она помешалась. И было от чего: огромное пространство перед ней — горящий город от края до края… И такой меня обуял ужас, что я даже не подумал взяться за фотоаппарат. Я снимал все, что происходило в Сталинграде, но из этого очень мало что попадало в газету — трагических кадров не пропускали, а там была сплошная трагедия. Но я сберегал негативы, правда, часть из них погибла во время пожара в землянке, но основная съемка все-таки сохранилась. Кстати, из-за этого я чуть не попал в штрафную роту.

Получилось так. Нам выдавали очень мало пленки и ту по счету, да и других материалов просто крохи. Так вот, меня обвинили, что я трачу зря много пленки — раз в катушке тридцать шесть кадров, то я, мол, и должен сдать в газету столько же снимков! А сколько сдал? Куда девал пленку?! А я снимал много, в том числе трагические и страшные вещи. Все это я сохранил, и это теперь живая история, потому что я снимал войну такой, какой она была, а не такой, как ее было разрешено официально показывать. Спас меня от штрафной начальник политотдела — вызвал тех, кто меня туда отправлял, и говорит: «Этот солдат делает историю, а вы его в штрафную?! За какую-то пленку?! А кем мы его заменим? Вы подумали? У нас и так каждый человек на счету…» Вот так я и уцелел, а иначе как бы я доказал, что пленка вся на месте — не мог же я им показать все, что я отснял. Эти кадры и после войны многие десятилетия нельзя было опубликовать — один раз только проиллюстрировал я Чуйкова снимком, где солдат наш убитый, а кроме этого ни в одном журнале или газете такие снимки не давали, и на выставках жюри, а скорее всего, цензура — она и все выставки просеивала — в сторону отодвигала. У меня был страшный триптих с убитыми людьми и черепами, это ведь лучше любых слов свидетельствовало о том, как стояли насмерть защитники Сталинграда.

И еще насчет пленки — разведчики взялись меня снабжать трофейной пленкой — притаскивали по несколько кассет от немцев, но иногда это, как говорится, выходило мне боком — среди них попадались и отснятые, и тогда я гробил свою съемку. Знал бы заранее — проявлял бы то, что ими отснято, и, таким образом, имел бы исторические кадры, так сказать, с другой стороны…

НИКОЛАЙ СИТНИКОВ

Война меня застала на реке Сейм, под Курском. Работал я тогда фотокорреспондентом молодежной газеты и внештатно сотрудничал с Фотохроникой ТАСС. В штат меня зачислили в конце сорок второго. За мной была «закреплена» авиация дальнего действия, но, разумеется, давались и другие задания. Первые дни снимал в глубинке Курской области — «отражал», как народ переходит на военную жизнь. Потом мы отошли к Туле, откуда меня, как приписанного к воздушно-десантным войскам, отправили на формирование особого полка, готовящегося к действиям в тылу врага. Первым нашим заданием было уничтожение штаба 12-й немецкой дивизии, находящегося в Угодском Заводе. Мы пробрались туда через Серпухов и штаб этот разгромили.

За участие в этой операции меня 4 декабря 1941 года наградили первым орденом Красной Звезды за № 20920. Затем мы действовали вместе с партизанами по всему Подмосковью. Тут я выполнял как бы две должности — политрука и фотокорреспондента, фотографировал партизан, отличившихся в боях, в которых и сам участвовал в качестве одного из командиров с двумя видами оружия — фотокамерой и автоматом… В конце января попал в госпиталь с пулевым ранением колена. Как ни старались врачи, ногу спасти не удалось — в марте сорок второго ее пришлось ампутировать выше колена. В Теплом переулке мне сделали протез, весьма удачный — я на нем провоевал все остальные годы Великой Отечественной, уже фотокорреспондентом ТАСС. Довелось мне побывать и на Курской дуге в частях генерала Батова, с которым встречался и в Сталинграде. Это был замечательный человек и храбрый боевой генерал.

Вообще на войне я видел много прекрасных людей, снимал их. Если теперь начать разглядывать все лица воинов, то потребуется уйма времени и большая затрата нервной энергии, потому что за каждым человеком стоит не только какая-то конкретная история, но и вся картина войны, сосредоточенная как бы в обобщенном образе. Конечно, за героическими эпизодами видится и много трагедий, потерянных жизней, увечий, душевных надломов. Судьбы большинства людей мне остались неизвестны, далеко не все дошли до победы… Побывал в Сталинграде — по дороге туда, в районе Поворино, мы попали под страшную бомбежку. Жаль, не удалось снять пленение Паулюса — пока добрался до центра от завода «Красный Октябрь» его из подвала универмага уже переправили в другое место. Снять его успели Георгий Липскеров и Анатолий Егоров. Правда, и на мою долю достался пленный: на площади Павших борцов вдруг открылся колодезный люк и оттуда вылез прятавшийся там немецкий солдат. Ну, я его передал бойцам, собиравшим пленных — немцы и румыны уже тысячами сдавались.

Там же снял я, как на поле боя солдатам вручают ордена. Они еще не остыли от огня и были оглушены наступившей тишиной… Помнится такой случай — на аэродроме в Монино, откуда действовала авиация дальнего действия, я встречал возвращавшиеся с боевого задания самолеты. Один из них приземлился как обычно, но летчик не мог вылезти из кабины. Когда его вытащили, увидели, что комбинезон полон крови. Это был Костя Сидоров. Его тут же отправили в госпиталь. Вылечили, а вот удалось ли ему дойти до конца войны… Ведь впереди было еще очень много сражений… Конец войны мне запомнился так: с двенадцатого этажа гостиницы «Москва» я снимаю салют Победы. Работаю спокойно и обстоятельно, камера на штативе, передо мной панорама центра Москвы — и Красная площадь, и Кремль, и Манежная — все запружено народом, яркие огни салюта, пронзительные лучи прожекторов — словом, триумф победителей. Такой фотографии ни у кого нет, чем я очень горжусь. Она обошла страницы многих газет, печаталась на плакатах «Окон ТАСС», развешенных по всему городу. Жаль, конечно, что на плакатах не была указана моя фамилия…

МИХАИЛ ГРАЧЕВ

Осенью сорок первого — уже был снег — я выехал за город снимать строительство оборонительных сооружений. Фронт стоял километрах в тридцати от Москвы, и от редакции «Известий» до него было всего ничего. К таким поездкам мы были готовы в любой момент, так как находились в редакции на казарменном положении. В моем распоряжении была машина «эмка», но с усиленным мотором, который давал возможность развивать скорость до ста километров, что по тем временам считалось отличным. Снял все, что нужно, возвращаемся. На одном посту нас остановили: «Вы куда, там идет бой!» Мы показали пропуск — «Проезд везде», еще малость поспорили, услыхали в ответ: «Ну, черт с вами…» и двинулись дальше за грузовиком, который проскочил вперед, пока мы препирались. Уже проехали мост через канал у Химок — что за чертовщина? Стреляют и слева и справа! Грузовик вспыхнул и завалился в кювет. Шофер мой погнал машину зигзагами, но одна пуля нас достала — пробила лобовое стекло между нами.

Это произошло рядом с Химкинским речным вокзалом. И тут нам наперерез на дорогу выскочил танк, а с другой стороны — второй. Дальше их обнаружилось еще четыре, и все белые, в зимней маскировке. Танкисты вылезли, матерятся, ну мы им тут же раздали свежие газеты — их всегда брали с собой, чтобы снабжать бойцов: газеты для них были лучшим подарком. Они нам рассказали, что неподалеку высадился немецкий десант с заданием взорвать мост через канал, вот их и уничтожают… Когда чуть-чуть поутихло, стали считать пробоины. Одна пуля прошила машину насквозь, вторая чиркнула по моему воротнику, третья застряла в запасном колесе, ну, а четвертая сделала ту самую дырку в стекле…

Во время московской обороны снял я летчика, получившего звание Героя за ночной таран — Виктора Талалихина. Рука правая у него была забинтована — прострелили в том бою. Патроны у него кончились, и он понял — уйдет вражеский бомбардировщик, ну и отрубил ему винтом хвост. Видел я потом этот разбитый самолет и погибших летчиков — асов, у каждого полно наград. У них обнаружили карту Москвы — кружочками были отмечены важнейшие объекты бомбежек. Один из кружочков красовался там, где стояли «Известия».

С авиацией связан и еще один острый момент. Мы возвращались с фронта в Москву, где-то под Ростовом нас атаковал «мессер» и, к сожалению, не промахнулся — был тяжело ранен командир экипажа. Когда мы оторвались, второй пилот попросил меня подержать штурвал, а сам стал вытаскивать командира из его кресла, чтобы перенести в фюзеляж, где можно оказать помощь — тот буквально истекал кровью. Я имел отдаленное представление о пилотировании, но крепко держал штурвал. Второй пилот что-то долго не возвращался, как выяснилось, ранен был еще и стрелок-радист, его он тоже перевязывал. Потом время от времени он подходил, что-то подправлял в курсе и возвращался к раненым товарищам. Так я и довел самолет почти до самой Москвы…

9 мая застало меня в Москве, и я тут же отправился на Красную площадь — там уже с раннего утра все было запружено народом. Весь день я снимал, как ликуют люди, а вечером — огни победного салюта. Ну, конечно, не только там, но и по городу походил — всюду счастливые лица, люди целуются, качают воинов, оказавшихся в этот момент в столице. Потом, когда публиковались те снимки, «Известия», да и я получали много писем от тех, кто попал в кадр.

А заключительной съемкой можно считать встречу воинов, возвращавшихся с фронта домой. Причем побывать я успел и на Белорусском, и на Рижском вокзалах. Но лучшие мои снимки были сделаны именно на Рижском. Там удалось поймать волнующий момент — трое солдат обнимаются перед тем, как расстаться. «Правда» напечатала этот снимок, но перепутала подпись — будто это на Белорусском, и пошла с тех пор эта ошибка повторяться. Позже меня отыскал один из этих солдат, и много лет спустя я сделал очерк в журнале «Советский Союз», где рассказал историю этой фотографии.

РЕПОРТЕРЫ-СОЮЗНИКИ

В те далекие предвоенные годы, более полувека назад, они ничего не знали о творчестве, да зачастую и о существовании друг друга. Евгения Халдея, Самария Гурария, как и Гаранина, Бальтерманца, Шагина, Петрусова и многих других наших известных фотожурналистов, отделяла от репортеров «Лайфа» и других западных изданий непроницаемая стена настороженности, недоверия, подозрительности. То были «идейные враги», «акулы буржуазной прессы» в представлении буквально каждого советского журналиста. Но вот вторая мировая приоткрыла совсем чуть-чуть плотный занавес, который в послевоенные годы снова наглухо отделил их друг от друга, получив название «железный». Приоткрыт он был на Эльбе, в последние дни войны, когда союзники в борьбе против фашизма внезапно очень близко увидели друг друга. Фоторепортеры, коллеги, товарищи по трудной и опасной профессии — Марк Редькин, Александр Устинов и «лайфовец» Альфред Айзенштадт — в один час или минуту снимали рукопожатие советских и американских солдат.

Возможно, именно тогда впервые вслух и с должной мерой уважения были произнесены имена Роберта Капы, Маргарет Бурк-Уайт, чьи фотографии военных лет обошли многие иллюстрированные западные издания. В наши дни, спустя полвека после Великой Победы, мы вправе вспомнить их имена и поставить их рядом с именами наших прославленных репортеров, создателей феноменальной фотолетописи. Мы вправе утверждать, что наши фотожурналисты оказались в годы войны не менее профессионально сильными и умелыми, чем их западные коллеги, хотя имели на вооружении куда менее совершенную технику.

На этих страницах публикуются снимки, которые вряд ли знакомы читателям нашего журнала. Причем по разным причинам. Допрос Геринга, снятый Евгением Халдеем, многие годы пролежал в архиве нашего известного фотомастера по «цензурным соображениям». А неоднократно опубликованные в зарубежных изданиях снимки американцев и француза до последних лет оставались для нас практически недоступными.

Но время пришло. И мы отдаем должное тем, кто сегодня своими снимками тех лет напоминает о кровопролитной, суровой и счастливой в своем победном финале борьбе с фашизмом.Снимки предоставлены Фотоцентром Союза журналистов России

Г. МИХАЙЛОВ

Фотолетописцы Великой Отечественной… Беседа с главным редактором «Красной Звезды» военных лет Д. Ортенбергом

— Давид Иосифович, когда началась война, всем газетам, в том числе и «Красной звезде», пришлось публиковать фотографии, к которым читатели просто не привыкли.

— Мне, можно сказать, повезло. До Великой Отечественной я был на двух, как их называют, малых войнах — на Халхин-Голе и на финской. И видел своими глазами, как работают фотокорреспонденты, так что в сорок первом особенно перестраиваться не пришлось.

— Накануне нашей встречи я спросил Евгения Ананьевича Халдея, чем была «Красная звезда» во время войны. Он сказал, что ее на фронте ждали, как никакую. Даже было запрещено делать из нее самокрутки.

— Да, так. Судите сами, в газете работали корреспондентами лучшие публицисты — Илья Эренбург, Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Евгений Петров.

— А из фотографов?

— Темин, Капустянский, Халип, Хомзор, Боровский, Бернштейн, Кнорринг, Лоскутов… Увы, в живых из них не осталось никого.

— Давид Иосифович, могли бы вы нарисовать обобщенный портрет фронтового фотокорреспондента? Конечно, все они разные, но попробуйте.

— Он прежде всего был смелым, он не задумывался, опасно или не опасно под пулеметным или минометным огнем. А иначе и фотографий не было бы. В «Красной звезде» был строгий приказ: снимать только то, что видел своими глазами.

— В вашей книге «Это останется навсегда» есть три главы, посвященные фоторепортерам. Может быть, припомните наиболее яркие эпизоды из репортерских будней.

— Сергею Лоскутову везло на фронтовые приключения. В сорок четвертом он и журналист Асанов вместе с передовыми частями вступили в столицу Латвии, собрали материал, сделали снимки и самолетом возвращались в Москву. К Москве подлетали в темноте. Пилот никогда не летал ночью, потерял ориентиры, а механик каждые пять минут объявлял: «горючего осталось на столько-то». Центральный и Тушинский аэродромы были закрыты из-за непогоды. Горючее на исходе. Исчезла последняя надежда. В эти минуты Лоскутов уложил отснятую пленку в сумку с запиской, которую следует привести дословно: «Москва. Редакция «Красной звезды». Товарищи, находимся над Москвой. Ни один аэродром не принимает. Горючего осталось на 5—7 минут. Сейчас где-то на окраине Москвы будем падать. Материал мой и Асанова о взятии Риги в моей полевой сумке. Прощайте, друзья. Жаль, что не придется побывать в Берлине. А час победы так близок. Не забудьте мою семью. Борт самолета ЯК-6. 13 ноября 1944 года. Лоскутов». Самолет в последнюю минуту приземлился в Химках. Снимки Лоскутова и очерк Асанова были поставлены в номер. Но записка Сергея Лоскутова — свидетельство мужества человека, для которого воинский и профессиональный долг превыше всего…

А вот еще один пример. В конце июля сорок первого года ко мне в редакционный кабинет ввалилась репортерская группа с требованием тотчас же отправить на фронт. Один из них положил на стол копию приказа по Комитету по делам кинематографии при Совнаркоме СССР от 14 мая 1941 года. В документе я прочитал, что Халип Яков Николаевич назначается на должность исполняющего обязанности ответственного редактора журнала «Советское фото».

— А вот моя просьба, — сказал Халип, — в связи с тем, что бумага необходима на более серьезные цели, прошу закрыть журнал «Советское фото», а меня направить в действующую армию фотокорреспондентом. Мне понравилась решительность редактора «Советского фото», готового пожертвовать журналом, чтобы отправиться на войну… В годы войны газета не раз печатала фронтовые снимки Халипа и его коллег. Но, пожалуй, самым отважным фотожурналистом был Виктор Темин. В августе сорок первого года он пришел ко мне в «Красную звезду» и сказал, что редактор газеты, где он тогда работал, уволил его.

— За что?

— За трусость и дезертирство с фронта.

Я изумился, зная Темина по Халхин-Голу как мужественного фотокорреспондента.

— У меня, — объяснил он, — была командировка на Юго-Западный фронт. По пути я узнал, что наши войска вошли в Иран. Подвернулся самолет, а связи с редакцией не было, я

полетел в Иран и возвратился со снимками. Мне сразу же вручили приказ об увольнении.

Я позвонил редактору этой газеты. Он подтвердил версию Виктора Темина.

— Темина забираю в «Красную звезду», — сказал я редактору. — Дисциплину он мог нарушить, это в его характере, но трусом он не был и не мог быть… И я послал своему коллеге один из халхингольских снимков Темина.

— Верните мне Темина, — попросил редактор. Но нет, я отдал приказ о зачислении Темина в «Красную звезду». Так легендарный репортер перешел в нашу газету.

Создатели фотолетописи Великой Отечественной войны заслуживают самого высокого уважения. Именно им мы в наибольшей степени обязаны тем, что сегодня, 50 лет спустя после Великой Победы, миллионы людей в России, в ближнем и дальнем зарубежье с чувством глубочайшей признательности и уважения всматриваются в фотокадры военной поры, «прочитывают» страницу за страницей героические дни, месяцы и годы противоборства фашистской агрессии. Победа для каждого из нас ассоциируется не только с именами полководцев, героев-солдат и тружеников тыла, но и с неповторимыми, живущими в памяти каждого фотокадрами войны.

Вел беседу М. ЛЕОНТЬЕВ

ФОТО НИКОЛАЯ РАХМАНОВА

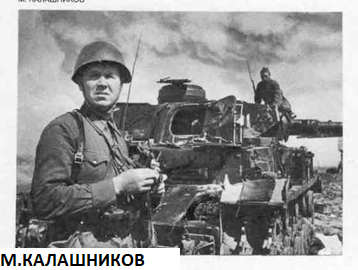

Участники встречи в редакции в 1985 г.

Первый ряд (слева направо):

ЮРИЙ ЧЕРНЫШЕВ, МАРК МАРКОВ-ГРИНБЕРГ, МИХАИЛ ГРАЧЕВ, АЛЕКСЕЙ МЕЖУЕВ, БОРИС ЯРОСЛАВЦЕВ, АЛЕКСАНДР УСТИНОВ, АЛЕКСАНДР ДИТЛОВ, ОЛЬГА ЛАНДЕР, ВСЕВОЛОД ТАРАСЕВИЧ, ЯКОВ ДАВИДЗОН, НИКОЛАЙ ХАНДОГИН, ТИМОФЕЙ МЕЛЬНИК.

Второй ряд:

ЯКОВ РЮМКИН, ВЛАДИМИР ЮДИН, РОБЕРТ ДИАМЕНТ, АЛЕКСАНДР СТАНОВОВ, АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ, БОРИС ВДОВЕНКО, НИКОЛАИ СИТНИКОВ, МИХАИЛ МЕЛЬНИК, АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВ, АНАТОЛИЙ ЕГОРОВ, ВАСИЛИЙ АРКАШЕВ, МИХАИЛ САВИН, АНАТОЛИЙ СКУРИХИН.

Третий ряд:

ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ, ГЕОРГИЙ КОНОВАЛОВ, АЛЕКСАНДР ГОРЯЧЕВ, МАРК РЕДЬКИН, САМАРИИ ГУРАРИЙ, ДМИТРИЙ БАЛЬТЕРМАНЦ, АНАТОЛИЙ МОРОЗОВ

ФОТОГРАФИЯ ’95 #3